欢迎进入易倍体育EMC-官方网站!

咨询热线:0535-6776963

青岛在全国首创“云端研发”模式:研发“上云”推动成果转化秒速“落地”

作者:小编 | 发布时间: 2025-04-25 | 次浏览

青岛在全国首创“云端研发”模式,推动规上工业企业研发中心覆盖率攀升至93%,已促成“校企牵手”775对——

青岛日报社/观海新闻3月11日讯 最近,青岛意想意创技术发展有限公司与康复大学、青岛理工大学的科研团队进行了一场密切的产学研互动。而让企业与高校“牵手”的“红娘”,是青岛在全国首创的“云端研发”平台。

意想意创主要从事嵌入式计算机及自动化控制系统设计、开发与销售,有创新需求,缺专家资源。去年,企业在云端研发平台注册并发布了“中小学体适能课程开发”“企业商业模式理论研究”“AI视频识别技术方案”等多项需求。在大数据的精准匹配下,这些需求很快就分别被来自康复大学张亚慧团队、青岛理工大学于世行团队“接单”。在高校“智库”的赋能下,意想意创的产品即将“上新”。

近年来,像意想意创这样借力云端研发平台、搭上专家智库“快车”的青岛企业不胜枚举。截至去年底,云端研发平台已吸引企业注册8550家,其中规上工业企业3953家。在线上,平台帮助企业挖掘并发布创新需求8300项,推荐各类创新资源2.8万条次,促进产学研对接4000多场次。在线下,平台服务团队已经实地走访企业5400余家次,带领专家入企把脉1800场次,促成“校企牵手”775对。过去三年间,云端研发平台助力青岛市规上工业企业研发中心覆盖率从41%攀升至93%。

创新就是生产力,企业赖之以强、国家赖之以盛。以科技创新引领现代化产业体系建设,青岛在实施“沃土计划”的大背景下,由市科技局联合青岛檬豆网络科技有限公司打造了“云端研发”新模式,通过大数据平台、工业互联网等方式集聚各类创新要素,畅通产学研渠道,集中解决中小企业研发条件不足、研发能力不强等创新难题,为创新型产业体系建设筑牢了根基。

促进科技创新与产业创新融合发展,就要坚持创新驱动发展战略,提升企业技术创新能力,完善技术创新市场导向机制,强化企业创新主体地位,促进各类创新要素向企业集聚,形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。

近年来,青岛通过引导和扶持企业创新活动,支持企业牵头科技攻关任务,推动企业成为技术创新决策、科研投入、组织科研和成果转化的主体。2021年底,青岛市政府印发《青岛市实施“沃土计划”加快培育科技型企业三年行动方案(2022—2024年)》,通过提高规上工业企业研发机构全覆盖率,引导企业开拓创新需求、规范研发活动、合理归集研发费用、提高研发投入占比,推动企业技术创新能力不断提升。

在实际推进“沃土计划”等政策的过程中,市科技局发现,占企业总数90%以上的中小企业对于创新的接受度不高,仅有小部分条件较好的企业,对完善创新体系比较积极。大部分基础条件一般的企业更看重“眼前利益”,对建设研发机构意识淡漠、甚至抵触。

这些企业普遍存在“三不”问题:处于产业链价值底端的、以“来料加工”生产方式为主的企业,过度依赖传统模式与路径,挣着微薄的利润,过着“小富即安”的生活,无心改变、“不想”创新;面对创新的高成本、长周期、高风险和低成功率,部分企业优先选择“求自保、求活命”,拒绝尝试未知的风险,“不敢”创新;还有部分企业,有通过创新提升市场竞争力的想法,但受制于人才、技术、设备、项目、平台等创新要素的缺失,创新的想法始终无法落地、裹足不前,“不会”创新。

显然,囿于研发资金不足、基础配套能力不足、研发人才资源匮乏等因素,让每一家中小企业都建设线下研发中心不现实。破解企业“不想”“不敢”“不会”创新的难题,“云上研发中心”的概念逐渐清晰,全国首创的“云端研发”平台由此而来。

在这种新模式下,青岛选择通过大数据平台、工业互联网等方式集聚各类创新要素、畅通产学研渠道,引导暂不具备研发条件的企业,在线上高效精准对接使用外部创新资源,以数字化手段赋能中小企业转型升级,通过“研发”外挂,解决中小企业研发条件不足、研发能力不强等问题。

“云端研发”,就是让企业“上云”,通过整合各类创新资源,让全世界都成为自己的“研发部”。为此,云端研发平台率先提供了企业端、专家端两个端口,并确定在不久的将来创新上线技术经纪人端。

企业通过端口在线发布需求,获取技术成果、专家服务等第三方资源。专家通过端口发布研究方向、科技成果,第一时间对企业创新意向进行匹配和“接单”。技术经纪人则根据个人所长,在端口为“对口”项目进行全流程跟踪服务,以“多劳多得”的机制提高项目对接成功率。

通过多端口将企业需求、专家技术、技术经纪人进行汇聚,云端研发平台设置了成果大厅、需求大厅、专家智库、科技服务、创新活动、设备共享、技术经纪人、高校专区等多个板块。通过线上成果发布、专家服务能力展示、供需匹配、线上交互等功能,力图将企业与创新资源在线打通。

前段时间,青岛新奥燃气有限公司考虑从液态天然气站往加氢站方向布局发展,因此在云端发布了“寻找储备氢能相关技术资源”的需求。系统通过提取“氢能”“燃气”“加氢站”等3个关键词,在不到十分钟内就为其匹配了30多项新技术。结果显示,来自华商氢能技术(青岛)有限公司的技术成果匹配度达90分以上。经过深入对接,项目迅速进行了匹配和落地。

如此精准的“牵线”,得益于人工智能、大数据等先进技术手段的加持。面向专家库,平台按照高校院所、优势专业、重点专家这套由宏观到微观的三级梳理方式,对专家们所擅长的领域进行细致梳理和全面展示,方便企业能够根据自身需求快速精准找到合适的专家资源。针对科技成果,平台则通过应用领域、应用产品、技术类别、所在工序等四个维度,转化落地可行性、市场预估容量、产业接受度、产业化价值、先进程度等五大标准,来识别成果与需求的匹配度。在此基础上,平台还将专家资源与技术成果打上了标签,实现了更为精准的资源匹配。

在这个开放活跃的生态系统中,不同身份的用户能够基于平台所提供的智能匹配机制,实现精准对接。路通了,创新的效率自然就高了。成熟技术拥抱海量需求,校企“联姻”在“云端”俯拾皆是。

青岛农业大学孙庆杰教授与福昌食品牵手,攻关了馒头保鲜难题;中国海洋大学侯虎教授和行健海洋牵手,就“海洋生物资源高附加值利用”项目达成合作;青岛理工大学罗思义教授与绿生能源牵手,围绕“海淤泥固废回收利用”项目正在开展合作;青岛能源所章志斌研究员和雷悦新能源牵手,联合攻关新型储能技术……通过畅通技术供需双方交流渠道,平台不断为企业引进“技术外脑”,实现产研对接的可持续“造血”。

面对企业和专家因为语境不同导致需求描述不清等困境,平台还将联合山东大学等高校院所,开展成果转化垂域大模型相关技术攻关,借力AI对多模态信息分析,挖掘、优化企业创新需求,将企业语言与技术语言同步,提高匹配精准度。“大模型完全投入使用之后,需求在平台上获得响应的时间有望缩短到秒级。” 檬豆科技董事长霍胜军说。

前期,青岛采取发放补贴等形式鼓励企业“上云”,三年来有1300多家企业享受到了相关补贴。眼下,在没有补贴的情况下,93%的“上云”企业仍频繁登录平台搜索创新资源,68%的企业持续发布创新需求。市科技局局长李天传认为,这说明云端研发平台“重塑”了很多企业的创新认知与创新思维。

青岛鸿润通食品有限公司就颇具代表性。以海鲜调味品加工、出口为主,该企业有加工、检测设备,却无研发团队。由于能够“自给自足”,在最初听说云端研发的时候,企业的第一反应是“一口拒绝”。后来,经过运营团队的深入推介,企业以“试试看”的态度,提出了一个创新需求:“国外市场较能接受带腥味的海鲜汁,但国内消费者对腥味很敏感,我们想对海鲜汁进行去腥处理。”企业副总经理周垂芬提出的需求,很快被山东大学孔健教授团队“揭榜”。通过合作,企业在牡蛎酶解环节加入了孔健团队研发的天然食品乳酸菌素,较好地实现了去腥效果。这次尝试让鸿润通打开了“上云”拥抱创新的思路。

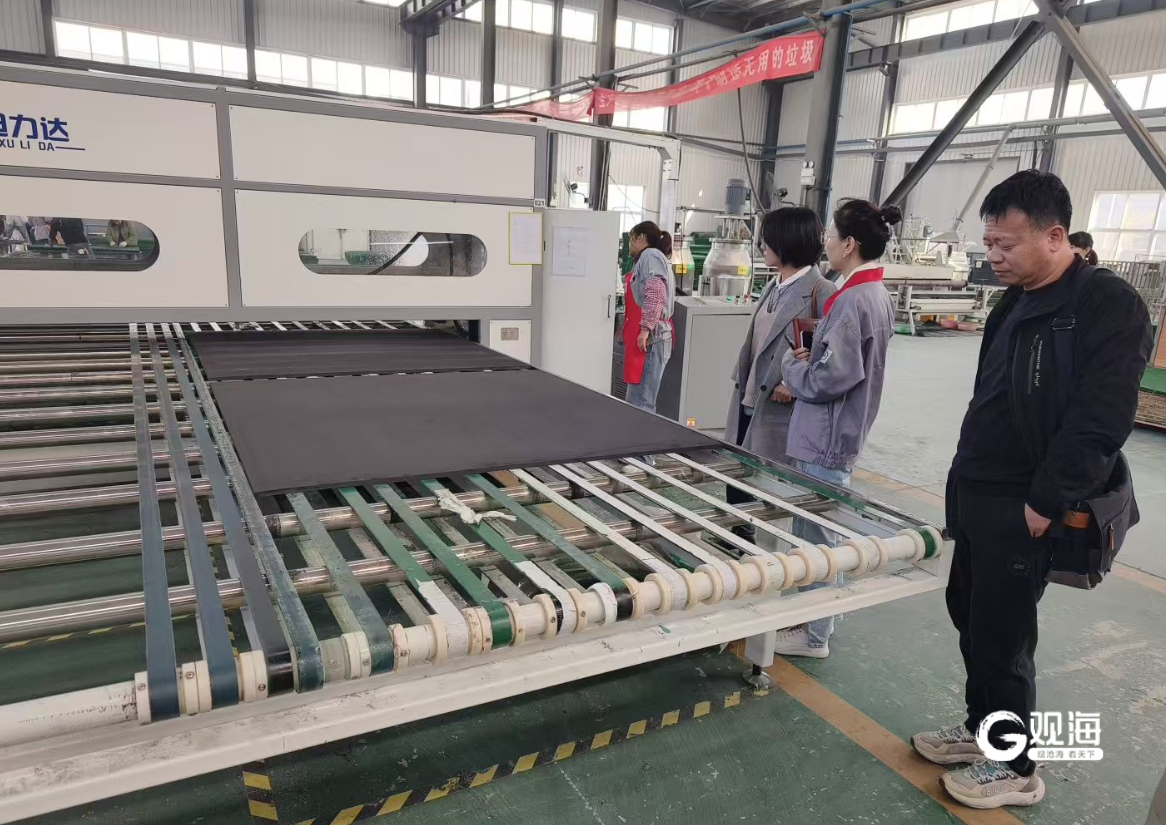

从“关起门来”赚钱,到主动“破圈”链接外部资源,不少像鸿润通这样的企业借助云端研发与行业专家“联姻”,实现了合作共赢。 “我们手工编制咖啡杯垫、餐垫,都用不上机器,更别说搞创新。”青岛华禾工艺品有限公司总经理刘旭开刚听说云端研发的时候,也连连摆手,直到运营团队把教授带到了生产车间。专家全程盯着生产线,提出的“机械手代替人手”建议,精准命中了企业痛点,刘旭开被说动了。在教授指导下,华禾工艺品迅速安装了4个机械手和3条全自动流水线多万元。“这笔费用我们一个订单就赚回来了。以前一条生产线个人,人工成本大大降低。”刘旭开说。

像华禾工艺品这样有降本增效需求的企业占八成,它们通过发布需求、获得“接单”、深入对接等流程,基本上在“云端”都能解决问题。还有约20%的企业,其创新需求代表着行业共性难题。对此,云端研发平台提倡用“集采研发”的模式进行解决。

青岛金达发制品有限公司是深耕假发制造领域30多年的老牌企业,但一直解决不了真发上色时保持色彩均匀的痛点。需求“上云”后,金达发制品的难题被青岛大学苗大刚教授团队迅速解决。由于这是一项行业共性难题——青岛有30多家发制品企业面临染色不均的痛点。它们都愿意使用新的染色技术,因此“摊薄”了研发成本。

针对此类行业共性难题,青岛通过云端聚合产业需求并集体对接行业创新资源,从而“以点带面”地实现上下游互联互通,让前沿技术“普惠化”解决行业共性问题,推动产业集群提质升级、规模化发展。

云端研发打造了一个政产学研等创新要素耦合的载体,具有数字化平台特有的生态系统开放、需求发布及时、数据对接精准、资源匹配高效、线上运营低成本等特点。高效整合各类资源、面向企业需求推动资源匹配,青岛构建起以需求牵引研发的良性创新循环,正加速推动科技成果从实验室走向产业化。(青岛日报/观海新闻记者 耿婷婷)